Lost Places – Shared Spaces

Die Deutschen in und aus der Dobrudscha

im 19./20. Jahrhundert

Zwischen Makrogeschichte und globaler Verflechtungsgeschichte

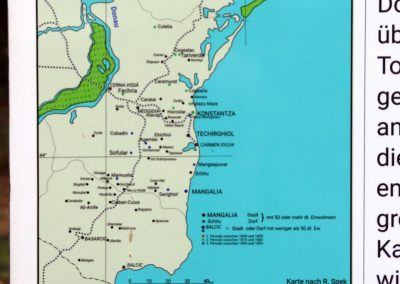

Seit 1840 siedelten Deutsche in Dörfern und Städten der Dobrudscha (rum. Dobrogea, bulg. Добруджа/Dobrudža), die ursprünglich zum Osmanischen Reich gehörte und sich heute auf Rumänien und Bulgarien verteilt. Durch Sekundärmigrationen aus dem Russländischen Reich bzw. durch Wanderungsbewegungen aus Zentraleuropa kamen Deutsche unterschiedlicher regionaler, konfessioneller, dialektaler und sozialer Herkunft in die Schwarzmeeranrainerregion, in der sie eine ausdifferenzierte ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt antrafen. Mit ihren rumänischen, bulgarischen, türkischen, tatarischen und weiteren Nachbarn traten sie in ein komplexes Beziehungsgefüge ein. Die Deutschen in der Dobrudscha wurden 1940 zu Objekten der nationalsozialistischen „Volkstumspolitik“, als sie vermeintlich „heim ins Reich“, tatsächlich aber ins besetzte Polen bzw. ins „Protektorat Böhmen und Mähren“ umgesiedelt wurden. Von dort aus mussten sie 1945 erneut fliehen bzw. wurden vertrieben. Einige Deutsche aus der Dobrudscha kehrten 1945 wieder in die Region zurück, wo sie auf die restlichen nicht umgesiedelten Landsleute trafen, andere wanderten nach Übersee aus. Die meisten Nachkommen leben allerdings heute in der Bundesrepublik Deutschland. Die komplexe Kultur- und Migrationsgeschichte erfordert zu ihrer Erforschung transnationale ebenso wie mikrohistorische Untersuchungsmethoden.

PD Dr. Tobias Weger

Projektleiter

E-Mail: weger@ikgs.de

Eine Forschungsreise in die rumänische Dobrudscha, September 2019

Von Tobias Weger (Text und Fotos)

Im September 2019 habe ich eine mehrtägige Forschungsreise in den rumänischen Teil der Dobrudscha unternommen, um vor Ort zu erkunden, welche materiellen Spuren der zwischen 1840 und 1940 dort lebenden Deutschen noch existieren, aber auch den Umfang der regionalen Archiv- und Bibliotheksbestände zu meinem Thema zu eruieren. Der folgende Bericht präsentiert in einer Kombination von Text und Bild exemplarische Eindrücke aus dem Landstrich zwischen unterer Donau und Schwarzem Meer.

Ermöglicht wurde die Reise dank eines Leopold-Kretzenbacher-Stipendiums des „Schroubek-Fonds Östliches Europa“, dessen Verantwortlichen, insbesondere Prof. Dr. Klaus Roth, ich an dieser Stelle für die großzügige Unterstützung herzlich danken möchte. Ich konnte während meines Studiums an der LMU München in den 1990er-Jahren den Namensgeber des Förderprogramms, den Volkskundler Dr. Georg R. Schroubek (1922–2008), noch persönlich kennenlernen. In seinem Geiste sehe ich mein Forschungsprojekt auch als eine Vermittlungsaufgabe zwischen dem westlichen und dem östlichen Europa an.

Meine Reise begann in der rumänischen Hauptstadt Bukarest (rum. București), wo ich mir einen Mietwagen nahm. Ohne Auto wäre – auch in Zeiten der Klimaschutzdebatte – eine Rundreise durch die Dörfer der Dobrudscha angesichts der großen Entfernungen nicht zu bewerkstelligen gewesen.

Bukarest ist im mehrheitlich orthodoxen Rumänien Sitz eines römisch-katholischen Erzbistums, das historisch für die katholischen Deutschen in der Dobrudscha zuständig war. Die St.-Josefs-Kathedrale (rum. Catedrala Sfântul Iosif) bildete für zahlreiche Pfarrer, die später in der Dobrudscha wirkten, eine wichtige Station ihrer Priesterlaufbahn. Die Kirche wurde von dem Wiener Architekten Friedrich von Schmidt im Stil der italienischen Gotik entworfen und 1884 geweiht.

© Tobias Weger

Die Darstellung der Muttergottes über dem Eingang zur St.-Josefs-Kathedrale ist ein Werk der weltweit wirkenden Mayer’schen Hofkunstanstalt in München.

© Tobias Weger

Für den Beginn meiner Erkundungstour in die Dobrudscha wählte ich nicht den „klassischen“ Weg von Bukarest auf der viel befahrenen „Sonnen-Autobahn“ (rum. Autostrada Soarelui), sondern die Landstraße nach Călărași mit anschließender Autofähre über die Donau. Vor der Fähre vermittelt ein Hinweisschild wichtige Entfernungsangaben.

© Tobias Weger

Knapp zehn Minuten dauert die Überfahrt von Călărași über die Donau nach Ostrov. Die auf dem linken Foto im Hintergrund erkennbaren Hochhäuser gehören bereits zu Silistra (bulg. Силистра) – einst einer der wichtigsten osmanischen Festungen an der unteren Donau. Auch diese Stadt, die während ihrer kurzen rumänischen Zeit (1913–1940) den antiken Namen Durostor trug, gehört zur historischen Dobrudscha.

© Tobias Weger

Knapp zehn Minuten dauert die Überfahrt von Călărași über die Donau nach Ostrov. Die auf dem linken Foto im Hintergrund erkennbaren Hochhäuser gehören bereits zu Silistra (bulg. Силистра) – einst einer der wichtigsten osmanischen Festungen an der unteren Donau. Auch diese Stadt, die während ihrer kurzen rumänischen Zeit (1913–1940) den antiken Namen Durostor trug, gehört zur historischen Dobrudscha.

© Tobias Weger

Die Neugierde trieb mich an, auch Silistra zu erkunden. Da ich aber mit dem Bukarester Mietwagenverleiher keine Vereinbarung für eine Auslandsreise nach Bulgarien getroffen hatte, stellte ich das Auto vor dem Grenzübergang ab und ging zu Fuß über die Grenze. Sehr zur Verwunderung des rumänischen und des bulgarischen Grenzbeamten, denen ich vermutlich etwas verdächtig vorkam. Was macht ein Deutscher zu Fuß an der rumänisch-bulgarischen Grenze?

© Tobias Weger

Am städtischen Kulturhaus in Silistra entdeckte ich dieses Hinweisschild auf eine Folkloregruppe mit dem Namen „Ansambăl Dobrudža“.

© Tobias Weger

An der Donau sind noch Fundamente der osmanischen Festung zu sehen, die während des Krimkrieges und des Russisch-Türkischen Krieges 1877/78 eine wichtige strategische Rolle spielte.

© Tobias Weger

In noch frühere Jahrhunderte verweisen die gut erhaltenen Fundamente einer frühmittelalterlichen Kirche am Donauufer in Silistra.

© Tobias Weger

Ostrov ist der erste Ort in der rumänischen Dobrudscha – ein bekanntes Weinbauerndorf. Weit reicht hier der Blick über die unterschiedlichen Arme der Donau. An die sonnenbeschienen Hänge entlang der Donau schmiegen sich Weinberge. In diesem Jahr schien die Sonne besonders intensiv. Es wird eine gute Weinernte erwartet. Die am Straßenrand verkauften Trauben waren jedenfalls zuckersüß.

© Tobias Weger

Ostrov ist der erste Ort in der rumänischen Dobrudscha – ein bekanntes Weinbauerndorf. Weit reicht hier der Blick über die unterschiedlichen Arme der Donau. An die sonnenbeschienen Hänge entlang der Donau schmiegen sich Weinberge. In diesem Jahr schien die Sonne besonders intensiv. Es wird eine gute Weinernte erwartet. Die am Straßenrand verkauften Trauben waren jedenfalls zuckersüß.

© Tobias Weger

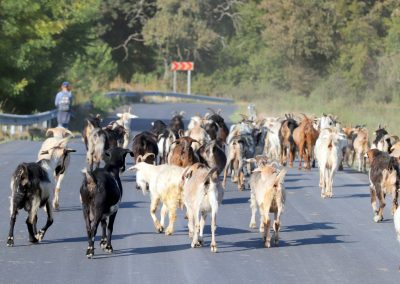

Transhumanz im 21. Jahrhundert. Seit vielen Jahrhunderten trieben – sehr zum Leidwesen der lokalen Landwirte – siebenbürgische Hirten jedes Jahr ihre Herden über die Karpaten bis in die östliche Walachei und setzten mit Lastkähnen über die Donau über, um mit Erlaubnis der osmanischen Behörden ihre Herden in den Steppen der Dobrudscha weiden zu lassen.

© Tobias Weger

Nach einem heißen Sommer herrscht extreme Dürre in der kargen Landschaft der südlichen Dobrudscha.

© Tobias Weger

In der Zeit des Kaisers Traian entstand bei dem später Adamclisi genannten Dorf eine römische Veteranenkolonie und außerdem das Tropæum Traiani als Siegesdenkmal für die Eroberung Dakiens. Das von rumänischen und deutschen Archäologen seit dem 19. Jahrhundert intensiv erforschte, aber stark verwitterte Denkmal wurde unter der Herrschaft des Diktators Nicolae Ceaușescu im Sinne der dakorömischen Kontinuitätstheorie rekonstruiert.

© Tobias Weger

Cobadin war eines der größten und „modernsten“ Dörfer in der Dobrudscha mit einem hohen deutschen Bevölkerungsanteil. Dieses einstige Kolonistenhaus besitzt noch das typische, weiß gekalkte Steinmäuerchen zur Straße hin.

© Tobias Weger

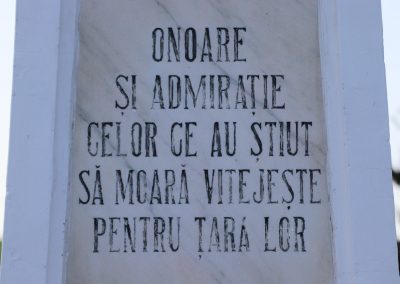

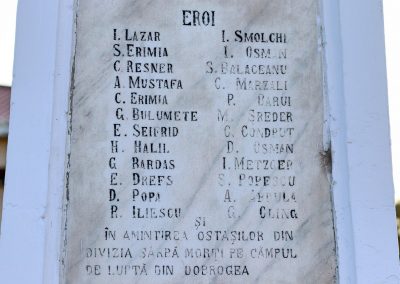

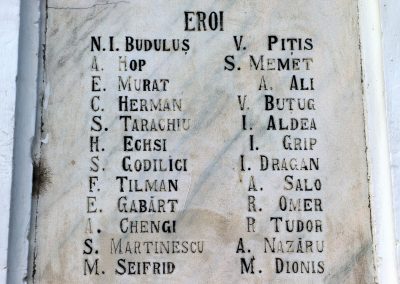

Als historische Quellen dienen dem Historiker und Volkskundler nicht nur schriftliche, sondern auch materielle Zeugnisse. Dazu gehören auch Denkmäler, wie hier das Kriegerdenkmal in Cobadin zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der für Rumänien von 1916 bis 1918 dauerte.

Unter den Angehörigen des Denkmalkomitees finden sich neben rumänischen, bulgarischen und türkischen Namen auch deutsche: Slaps (Schlaps), Resner (Rösner), Kraus, Drefs, Maer (Mahler), Klet (Klett), Leier und Wirt (Würth). Eine Denkmalsseite verkündet: „Ehre und Anerkennung für diejenigen, die tapfer für ihr Land gestorben sind.“ Viele Deutsche in der Dobrudscha kämpften im Ersten Weltkrieg im rumänischen Heer gegen die Mittelmächte.

Auch auf den Namenstafeln finden sich unter den „Helden“ rumänische, bulgarische, türkische und deutsche Namen, wenn auch häufig in einer rumänisierten Schreibweise …

© Tobias Weger

Als historische Quellen dienen dem Historiker und Volkskundler nicht nur schriftliche, sondern auch materielle Zeugnisse. Dazu gehören auch Denkmäler, wie hier das Kriegerdenkmal in Cobadin zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der für Rumänien von 1916 bis 1918 dauerte.

Unter den Angehörigen des Denkmalkomitees finden sich neben rumänischen, bulgarischen und türkischen Namen auch deutsche: Slaps (Schlaps), Resner (Rösner), Kraus, Drefs, Maer (Mahler), Klet (Klett), Leier und Wirt (Würth). Eine Denkmalsseite verkündet: „Ehre und Anerkennung für diejenigen, die tapfer für ihr Land gestorben sind.“ Viele Deutsche in der Dobrudscha kämpften im Ersten Weltkrieg im rumänischen Heer gegen die Mittelmächte.

Auch auf den Namenstafeln finden sich unter den „Helden“ rumänische, bulgarische, türkische und deutsche Namen, wenn auch häufig in einer rumänisierten Schreibweise …

© Tobias Weger

Als historische Quellen dienen dem Historiker und Volkskundler nicht nur schriftliche, sondern auch materielle Zeugnisse. Dazu gehören auch Denkmäler, wie hier das Kriegerdenkmal in Cobadin zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der für Rumänien von 1916 bis 1918 dauerte.

Unter den Angehörigen des Denkmalkomitees finden sich neben rumänischen, bulgarischen und türkischen Namen auch deutsche: Slaps (Schlaps), Resner (Rösner), Kraus, Drefs, Maer (Mahler), Klet (Klett), Leier und Wirt (Würth). Eine Denkmalsseite verkündet: „Ehre und Anerkennung für diejenigen, die tapfer für ihr Land gestorben sind.“ Viele Deutsche in der Dobrudscha kämpften im Ersten Weltkrieg im rumänischen Heer gegen die Mittelmächte.

Auch auf den Namenstafeln finden sich unter den „Helden“ rumänische, bulgarische, türkische und deutsche Namen, wenn auch häufig in einer rumänisierten Schreibweise …

© Tobias Weger

Als historische Quellen dienen dem Historiker und Volkskundler nicht nur schriftliche, sondern auch materielle Zeugnisse. Dazu gehören auch Denkmäler, wie hier das Kriegerdenkmal in Cobadin zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der für Rumänien von 1916 bis 1918 dauerte.

Unter den Angehörigen des Denkmalkomitees finden sich neben rumänischen, bulgarischen und türkischen Namen auch deutsche: Slaps (Schlaps), Resner (Rösner), Kraus, Drefs, Maer (Mahler), Klet (Klett), Leier und Wirt (Würth). Eine Denkmalsseite verkündet: „Ehre und Anerkennung für diejenigen, die tapfer für ihr Land gestorben sind.“ Viele Deutsche in der Dobrudscha kämpften im Ersten Weltkrieg im rumänischen Heer gegen die Mittelmächte.

Auch auf den Namenstafeln finden sich unter den „Helden“ rumänische, bulgarische, türkische und deutsche Namen, wenn auch häufig in einer rumänisierten Schreibweise …

© Tobias Weger

Als historische Quellen dienen dem Historiker und Volkskundler nicht nur schriftliche, sondern auch materielle Zeugnisse. Dazu gehören auch Denkmäler, wie hier das Kriegerdenkmal in Cobadin zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der für Rumänien von 1916 bis 1918 dauerte.

Unter den Angehörigen des Denkmalkomitees finden sich neben rumänischen, bulgarischen und türkischen Namen auch deutsche: Slaps (Schlaps), Resner (Rösner), Kraus, Drefs, Maer (Mahler), Klet (Klett), Leier und Wirt (Würth). Eine Denkmalsseite verkündet: „Ehre und Anerkennung für diejenigen, die tapfer für ihr Land gestorben sind.“ Viele Deutsche in der Dobrudscha kämpften im Ersten Weltkrieg im rumänischen Heer gegen die Mittelmächte.

Auch auf den Namenstafeln finden sich unter den „Helden“ rumänische, bulgarische, türkische und deutsche Namen, wenn auch häufig in einer rumänisierten Schreibweise …

© Tobias Weger

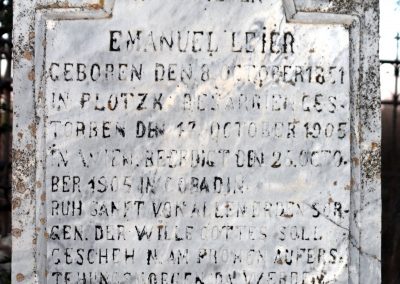

Mein Weg führte mich auch auf den jenseits der Bahnlinie gelegenen Friedhof von Cobadin, auf dem sich noch zahlreiche Grabsteine aus der Zeit vor 1940 erhalten haben. Emanuel Leyer, geboren 1851 im bessarabischen Plozk, gehörte zu den deutschen Pionieren, die sich ab 1877 im bis dahin türkischen und tatarischen Cobadin niederließen.

© Tobias Weger

„Hier ruht in Frieden Emauel Leier, geboren den 8. October 1851 in Plotzk, Bessarabien, gestorben den 17. October 1905 in Wien. Beerdigt den 25. October 1905 in Cobadin. Ruh sanft von allen Erden-Sorgen. Der Wille Gottes soll geschehen am frohen Auferstehungsmorgen. Da werden wir uns wiedersehen.“

© Tobias Weger

Grabstein der Maria Klett (1865–1937), geb. Rehmann, aus dem bessarabischen Neu-Arzis. Sie war die zweite Ehefrau des Landwirts Wilhelm Klett in Cobadin.

© Tobias Weger

„Sei getreu bis an den Tod“ – dieses Bibelzitat (Offenbarung 2,10b) schmückt bis heute das Eingangstor zum ehemaligen evangelischen Friedhof von Cobadin.

© Tobias Weger

Mangalia ist ein beliebter Ferienort am Schwarzen Meer. Die dort lebenden deutschen Baptisten errichteten im Jahre 1933 ein eigenes Bethaus, das auch heute von der rumänischen Baptistengemeinde im Ort benutzt wird. Die lutherischen Kirchenbehörden klagten seit den 1880er-Jahren über das sich ausbreitende „Sektenwesen“ in der Dobrudscha, als sich viele evangelische Christen freikirchlich organisierten.

© Tobias Weger

In Mangalia lebten die Deutschen in enger Nachbarschaft zu Angehörigen unterschiedlicher ethnischer Gruppen, unter ihnen Rumänien, Griechen und Türken. Die im ausgehenden 16. Jahrhundert errichtete Eshaman Sultan-Moschee ist das älteste erhaltene islamische Gotteshaus in der Dobrudscha.

© Tobias Weger

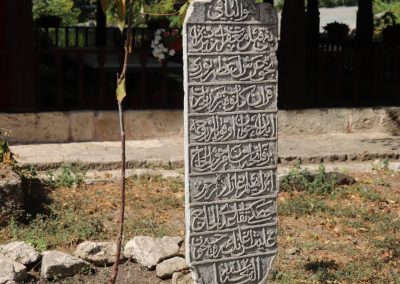

Beeindruckend sind die Schriftkünste auf den osmanischen Grabsteinen auf dem Friedhof um die Moschee.

© Tobias Weger

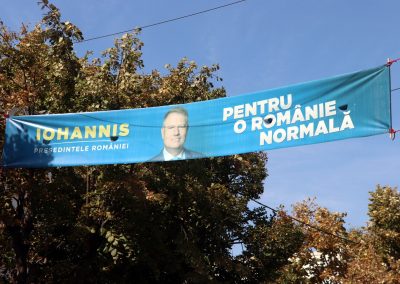

Während meines Besuchs in Rumänien herrschte Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im November 2019. In nahezu allen Ortschaften, wie hier in Mangalia, waren Transparente mit den Porträts und Slogans der Kandidatinnen und Kandidaten über die Straße gespannt. Die sozialistische Kandidatin und derzeitige Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă inszenierte sich als „arbeitsame und engagierte“ Kandidatin. Der amtierende Staatspräsident Klaus Johannis warb hingegen „für ein normales Rumänien“.

© Tobias Weger

Während meines Besuchs in Rumänien herrschte Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen im November 2019. In nahezu allen Ortschaften, wie hier in Mangalia, waren Transparente mit den Porträts und Slogans der Kandidatinnen und Kandidaten über die Straße gespannt. Die sozialistische Kandidatin und derzeitige Ministerpräsidentin Viorica Dăncilă inszenierte sich als „arbeitsame und engagierte“ Kandidatin. Der amtierende Staatspräsident Klaus Johannis warb hingegen „für ein normales Rumänien“.

© Tobias Weger

Unweit von Mangalia liegt das Dorf Albești (ehemals Sarighiol), in dem bis 1940 deutsche mit türkischen und tatarischen Familien zusammenlebten. Während die ethnische Koexistenz gut funktionierte, bereitete der karge Karstboden der Umgebung den Bauern materielle Sorgen.

© Tobias Weger

Im Jahre 1905 erbauten die deutschen Siedler von Sarighiol mit Unterstützung durch den Gustav-Adolf-Verein und den rumänischen König Carol I. ein evangelisches Bethaus, das heute als orthodoxe Kirche dient.

© Tobias Weger

Im Jahre 1905 erbauten die deutschen Siedler von Sarighiol mit Unterstützung durch den Gustav-Adolf-Verein und den rumänischen König Carol I. ein evangelisches Bethaus, das heute als orthodoxe Kirche dient.

© Tobias Weger

In Sarighiol verwendeten die deutschen Siedler häufig Stein aus der Karstlandschaft als Baumaterial.

© Tobias Weger

Für die kleine deutsche katholische Gemeinde in Techirghiol, einem renommierten Schlamm- und Schwefelbad, wurde im Jahre 1924 diese dem Heiligen Konrad von Parzham geweihte Kirche erbaut.

© Tobias Weger

Erhalten hat sich neben der Kirche in Techirghiol noch ein Holzkreuz, das an die Heilige Mission des Jahres 1932 erinnert.

© Tobias Weger

Anadolchioi war einst eine bedeutende deutsche Ansiedlung vor den Toren von Konstantza (rum. Constanța) und bildet heute einen nordwestlichen Stadtteil dieser wichtigsten Stadt der Dobrudscha. Der Friedhofsaufseher versicherte mir, er könne sich nicht an irgendwelche Gräber von Deutschen erinnern. Bei Peter Stolz (1943–2018) scheint es sich aber wohl um einen Nachfahren von Deutschen gehandelt zu haben, die sich 1940 nicht an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ beteiligten.

© Tobias Weger

Constanța, das einstige griechische Tomis und osmanische Küstence, ist seit 1878 der wichtigste rumänische Schwarzmeerhafen. In dieser Stadt wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts der aus dem siebenbürgischen Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó) stammende Architekt Adolf Linz (1855–1927) als Stadtbaumeister. Von ihm stammt etwa die für einen griechischen Kaufmann an der Piața Ovidiu erbaute Casa Hrisicos, ein gerade frisch restauriertes Gebäude, das heute ein Restaurant und eine Pension umfasst.

© Tobias Weger

Auch dieses Wohnhaus in unmittelbarer Nähe der König-Carol-Moschee geht auf einen Entwurf von Adolf Linz zurück.

© Tobias Weger

Dieses – inzwischen leider baufällige – Gebäude errichtete Adolf Linz für einen rumänischen Offizier der im Hafen stationierten Marinetruppen.

© Tobias Weger

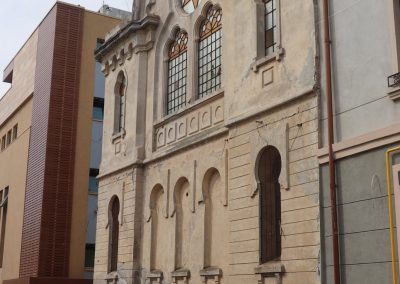

Adolf Linz war auch der Architekt der beiden Synagogen in Constanța. Während die in neugotischen Formen errichtete aschkenasische heute nicht mehr existiert, ist das sefardische Gotteshaus eine einsturzgefährdete Ruine. Die kleine jüdische Gemeinde der Stadt verfügt nicht über die Mittel, um es wieder herstellen zu lassen.

© Tobias Weger

Adolf Linz war auch der Architekt der beiden Synagogen in Constanța. Während die in neugotischen Formen errichtete aschkenasische heute nicht mehr existiert, ist das sefardische Gotteshaus eine einsturzgefährdete Ruine. Die kleine jüdische Gemeinde der Stadt verfügt nicht über die Mittel, um es wieder herstellen zu lassen.

© Tobias Weger

Der nordwestlich von Constanța gelegene Ort Mihail Kogălniceanu ist vor allem als Flughafen und NATO-Stützpunkt bekannt. Die hier früher lebenden deutschen Katholiken kannten ihn unter dem türkischen Namen Caramurat, in der Zwischenkriegszeit auch „Ferdinand I“ genannt. Den Mittelpunkt des deutschen Ortsteils bildete die katholische Pfarrkirche St. Antonius von Padua aus den Jahren 1897–1898.

© Tobias Weger

Im Vorraum der Kirche erinnert diese Tafel an die gefallenen Gemeindeangehörigen des zweiten Balkankriegs (1913) und des Ersten Weltkriegs (1916–1918).

© Tobias Weger

Die Kirche, die noch immer von einer katholischen Gemeinde als Gotteshaus genutzt wird, wurde in den letzten Jahren aufwändig restauriert.

© Tobias Weger

Voller Stolz zeigte mir der Ortspfarrer die auf der Rückseite des Hochaltars angebrachte Bauinschrift der Pfarrer Emanuel Mierzowski und Luigi di Benedetto.

© Tobias Weger

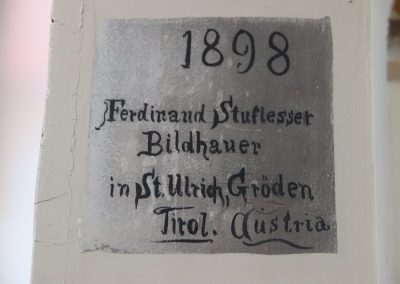

Den Hochaltar selbst signierte der Grödner Bildschnitzer Ferdinand Stuflesser, dessen Nachfahren noch heute in St. Ulrich tätig sind.

© Tobias Weger

Der neugotische Seitenaltar mit der Darstellung des Kirchenpatrons St. Antonius von Padua

© Tobias Weger

Original erhalten ist auch die Altarglocke der katholischen Pfarrkirche von Mihail Kogălniceanu/Caramurat mit einem hervorragenden Klang.

© Tobias Weger

Beim Verlassen der Kirche begegnete ich Vasile Bocea, einem engagierten Lokalhistoriker. Er stammt selbst aus einer arumänischen Familie, die aus Mazedonien nach Rumänien umgesiedelt wurde. Mehrere Stunden lang begleitete er mich auf den Friedhof und auch zum „Haus Wilypald“, in dessen Garten die Besitzer, Nachfahren einstiger deutscher Siedler, manche materiellen Hinterlassenschaften aus der Zeit vor 1940 gesammelt haben und eine Art „Privatmuseum“ unterhalten.

© Tobias Weger

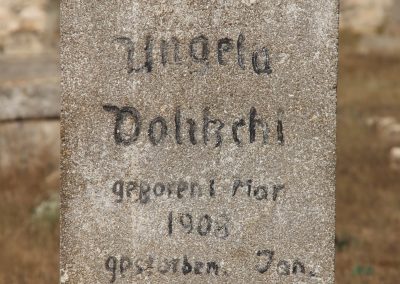

Auch auf dem Friedhof von Mihail Kogălniceanu/Caramurat sind noch einige deutsche Grabsteine erhalten, wie derjenige der jung verstorbenen Angela Politzki (1908–1925). Von einem anderen Grabstein blickt dem Besucher noch das verblichene Porträt einer einstigen deutschen Bewohnerin des Ortes entgegen.

© Tobias Weger

Auch auf dem Friedhof von Mihail Kogălniceanu/Caramurat sind noch einige deutsche Grabsteine erhalten, wie derjenige der jung verstorbenen Angela Politzki (1908–1925). Von einem anderen Grabstein blickt dem Besucher noch das verblichene Porträt einer einstigen deutschen Bewohnerin des Ortes entgegen.

© Tobias Weger

In einem Tal zwischen zwei Hügelketten der mittleren Dobrudscha lag einst das von katholischen Bessarabiern gegründete Dorf Colelia. Nachdem die deutschen Bewohner 1940 allesamt umgesiedelt worden waren, fielen die Bauernhäuser in den 1960er-Jahren einer kommunistischen „Systematisierung“ zum Opfer. Lediglich die als Viehstall genutzte Ruine der Kirche blieb stehen.

© Tobias Weger

Diese Ruine übernahmen in den 2000er-Jahren orthodoxe Nonnen, die sich in dieser Einsamkeit niederließen, und restaurierten sie als Klosterkirche. Sie ist heute Teil des Klosters (Mănăstirea Colilia). Die Nonnen zeigten großes Interesse an meinen Forschungen und gaben mir ihren Segen.

© Tobias Weger

Dem orthodoxen Usus gemäß wurde die Kirche im Innern über und über mit heiligen Bildern verziert. Das Bauwerk blieb auf diese Weise erhalten und wurde erneut einer religiösen Nutzung zugeführt.

© Tobias Weger

Vor dem Dorf Cogealac überquert die Straße eine der wichtigsten Eisenbahnverbindungen in der Dobrudscha. Von hier aus wurden im November 1940 zahlreiche deutsche Dobrudschaner zum Donauhafen Cernavodă verbracht, von wo aus sie auf der Donau den Weg ins Deutsche Reich antraten. Für viele begann damit ein jahrelanger Lageraufenthalt. Manche Dobrudschaner wurden im besetzten Polen oder in der okkupierten Tschechoslowakei angesiedelt, von wo aus sie 1945 erneut fliehen mussten oder vertrieben wurden.

© Tobias Weger

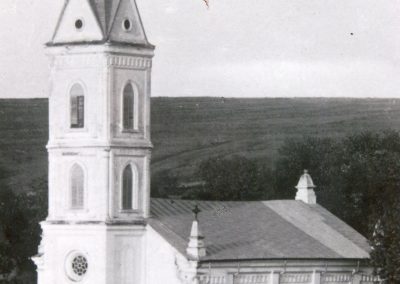

Geistiger Mittelpunkt der Gemeinde Cogealac war früher die evangelische Kirche, die heute den Orthodoxen als Kirche dient.

© Tobias Weger

Nur noch wenige deutsche Grabsteine befinden sich auf dem Friedhof von Cogealac, wie der von Emanuel Scholp (1886–1936).

© Tobias Weger

Der Norden der Dobrudscha wird von geologisch sehr alten Gebirgszügen geprägt. Dort entstand in den 1840er-Jahren eine der ältesten deutschen Siedlungen: Atmagea.

© Tobias Weger

Der Norden der Dobrudscha wird von geologisch sehr alten Gebirgszügen geprägt. Dort entstand in den 1840er-Jahren eine der ältesten deutschen Siedlungen

© Tobias Weger

Mit Genehmigung des Sultans erbauten sich die evangelischen Siedler von Atmagea 1860 eine eigene Kirche. Die Christen des Ortes wurden seit 1858 vom Oberkirchenrat in Berlin betreut.

© Tobias Weger

Mit Genehmigung des Sultans erbauten sich die evangelischen Siedler von Atmagea 1860 eine eigene Kirche. Die Christen des Ortes wurden seit 1858 vom Oberkirchenrat in Berlin betreut.

© Tobias Weger

Das einst bedeutende Bergdorf Atmagea macht heute einen aussterbenden Eindruck. Eine Ausnahme bildet dieses gepflegte Siedlerhaus aus der Entstehungszeit des Ortes.

© Tobias Weger

In viel schlechterem Zustand sind zahlreiche andere Häuser dieses einst wichtigen Dorfes.

© Tobias Weger

Pferde wurden auch von den deutschen Bewohnern in der Dobrudscha, die sich auf ihre Zucht spezialisierten, gerne als Nutztiere in der Landwirtschaft und im Transportwesen verwendet.

© Tobias Weger

Oberhalb des etwas verlassen wirkenden Dorfes Atmagea befindet sich der stark überwucherte Friedhof mit einer Reihe alter Grabsteine.

© Tobias Weger

Oberhalb des etwas verlassen wirkenden Dorfes Atmagea befindet sich der stark überwucherte Friedhof mit einer Reihe alter Grabsteine.

© Tobias Weger

Oberhalb des etwas verlassen wirkenden Dorfes Atmagea befindet sich der stark überwucherte Friedhof mit einer Reihe alter Grabsteine.

© Tobias Weger

Oberhalb des etwas verlassen wirkenden Dorfes Atmagea befindet sich der stark überwucherte Friedhof mit einer Reihe alter Grabsteine.

© Tobias Weger

Ein sanftes Tal führt von Atmagea herab nach Ciucurova, einem weiteren Bergdorf, in dem Deutsche mit Tataren und russischen Altgläubigen zusammenlebten.

© Tobias Weger

Die altgläubigen Lipowaner besitzen im nahe bei Ciucurova gelegenen Slava Rusă ein Kloster und einen Wallfahrtsort.

© Tobias Weger

Von hier ist es auch nicht mehr weit zum Städtchen Babadag, dem einstigen Zentrum der osmanischen Dobrudscha. Die frühen deutschen Siedler mussten bis 1878 ihre behördlichen Angelegenheiten hier regeln. Babadag ist in kommunistischer Zeit baulich stark verändert worden, aber die religiösen Orte der dort lebenden Moslems blieben erhalten, wie die Sazi Ali Paşa-Moschee.

© Tobias Weger

Türbe des türkischen Gelehrten Sari Saltuk (13. Jahrhundert) neben der Moschee von Babadag

© Tobias Weger

Türbe des türkischen Gelehrten Sari Saltuk (13. Jahrhundert) neben der Moschee von Babadag

© Tobias Weger

Oberhalb einer Lagune des Schwarzen Meeres errichteten die Genuesen im Mittelalter die Burg Enisala, die später unter osmanischer Herrschaft weiter ausgebaut wurde. Weit reicht von oben der Blick ins Land.

© Tobias Weger

Oberhalb einer Lagune des Schwarzen Meeres errichteten die Genuesen im Mittelalter die Burg Enisala, die später unter osmanischer Herrschaft weiter ausgebaut wurde. Weit reicht von oben der Blick ins Land.

© Tobias Weger

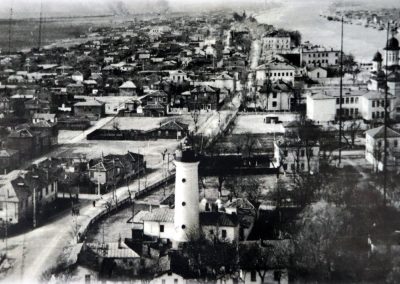

Die Stadt Tulcea (türk. Tulça) war in den 1840er-Jahren für viele deutsche Migranten aus Bessarabien die erste Anlaufstelle in der Dobrudscha. Sie liegt oberhalb eines Donaubogens und besitzt einen wichtigen Hafen.

© Tobias Weger

Bekrönt wird die Stadt von dem Unabhängigkeitsdenkmal, das an die rumänische Landnahme des Jahres 1878 erinnert.

© Tobias Weger

Von hier aus sieht man unter anderem die „fünf Berge“ (türk. Beștepe), früher ein wichtiges Orientierungszeichen für die Donauschiffer.

© Tobias Weger

81 DobrudDie Synagoge von Tulcea ist heute das einzige aktive jüdische Gottesdienst in der gesamten Dobrudscha. Die Juden lebten in räumlicher Nähe zu den deutschen Stadtbewohnern. © Tobias Wegerscha-Blog, September 2019

© Tobias Weger

Die Synagoge von Tulcea ist heute das einzige aktive jüdische Gottesdienst in der gesamten Dobrudscha. Die Juden lebten in räumlicher Nähe zu den deutschen Stadtbewohnern.

© Tobias Weger

Im 19. Jahrhundert wurde die heutige Strada Mircea Vodă in Tulcea von den rumänischen Bewohnern auch als „Strada neamțească“ („deutsche Straße“) bezeichnet, da sich dort die deutsche Bevölkerung konzentrierte.

© Tobias Weger

Im 19. Jahrhundert wurde die heutige Strada Mircea Vodă in Tulcea von den rumänischen Bewohnern auch als „Strada neamțească“ („deutsche Straße“) bezeichnet, da sich dort die deutsche Bevölkerung konzentrierte.

© Tobias Weger

In der Nähe der „deutschen Straße“ lebten auch zahlreiche Griechen, die mit der Kirche „Bunavestire“ (Mariä Verkündigung) ein eigenes religiöses Zentrum besaßen. Sie wurde bereits in der osmanischen Zeit errichtet, allerdings machten die türkischen Behörden zur Auflage, dass sie keine sichtbaren Kuppeln enthalten dürfe. Die orthodoxen Gläubigen behalfen sich, indem sie die Kuppeln innen an der Kirchendecke durch Malereien andeuteten.

© Tobias Weger

In der Nähe der „deutschen Straße“ lebten auch zahlreiche Griechen, die mit der Kirche „Bunavestire“ (Mariä Verkündigung) ein eigenes religiöses Zentrum besaßen. Sie wurde bereits in der osmanischen Zeit errichtet, allerdings machten die türkischen Behörden zur Auflage, dass sie keine sichtbaren Kuppeln enthalten dürfe. Die orthodoxen Gläubigen behalfen sich, indem sie die Kuppeln innen an der Kirchendecke durch Malereien andeuteten.

© Tobias Weger

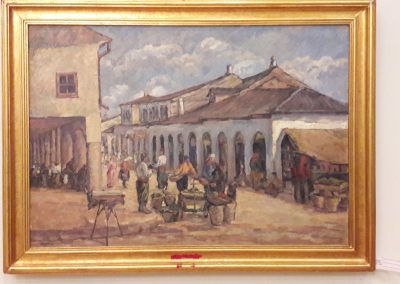

Die hochkarätigen Sammlungen des Kunstmuseums (rum. Muzeu de Artă) umfassen auch diese Stadtansicht des rumänischen Malers Nicolae Darascu. Es zeigt die osmanisch geprägte Architektur des Stadtzentrums vor dessen Zerstörung durch die Kommunisten. Ein Gemälde von Gheorghe Șarbu präsentiert eine Hafenansicht. Die Werften von Tulcea wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert von den Bergbauern aus Atmagea mit Holz beliefert, bis die rumänischen Behörden das Holzfällen aus ökologischen Bedenken heraus verboten.

© Tobias Weger

Die hochkarätigen Sammlungen des Kunstmuseums (rum. Muzeu de Artă) umfassen auch diese Stadtansicht des rumänischen Malers Nicolae Darascu. Es zeigt die osmanisch geprägte Architektur des Stadtzentrums vor dessen Zerstörung durch die Kommunisten. Ein Gemälde von Gheorghe Șarbu präsentiert eine Hafenansicht. Die Werften von Tulcea wurden im ausgehenden 19. Jahrhundert von den Bergbauern aus Atmagea mit Holz beliefert, bis die rumänischen Behörden das Holzfällen aus ökologischen Bedenken heraus

© Tobias Weger

Östlich von Tulcea liegt auf dem Weg ins Donaudelta das älteste ehemals katholische deutsche Dorf Malcoci.

© Tobias Weger

In den Jahren 1882–1890 wurde in Malcoci eine große katholische Pfarrkirche erbaut. Sie ist heute infolge eines Erdbebens und mangelnder Fürsorge eine Ruine. Der Christus mit abgebrochenem Arm vor der Kirche wirkt wie ein Sinnbild für den Verfall der deutschen materiellen Hinterlassenschaften.

© Tobias Weger

In den Jahren 1882–1890 wurde in Malcoci eine große katholische Pfarrkirche erbaut. Sie ist heute infolge eines Erdbebens und mangelnder Fürsorge eine Ruine. Der Christus mit abgebrochenem Arm vor der Kirche wirkt wie ein Sinnbild für den Verfall der deutschen materiellen Hinterlassenschaften.

© Tobias Weger

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. in Stuttgart, in dem auch die Nachfahren der umgesiedelten Dobrudschaner organisiert sind, hat unlängst an der Kirche eine mehrsprachige Informationstafel aufstellen lassen. Der Verein bemüht sich seit Jahren darum, in der Kirchenruine eine Informationsstätte für die ehemaligen deutschen Bewohner der Dobrudscha zu schaffen.

© Tobias Weger

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. in Stuttgart, in dem auch die Nachfahren der umgesiedelten Dobrudschaner organisiert sind, hat unlängst an der Kirche eine mehrsprachige Informationstafel aufstellen lassen. Der Verein bemüht sich seit Jahren darum, in der Kirchenruine eine Informationsstätte für die ehemaligen deutschen Bewohner der Dobrudscha zu schaffen.

© Tobias Weger

Der Bessarabiendeutsche Verein e. V. in Stuttgart, in dem auch die Nachfahren der umgesiedelten Dobrudschaner organisiert sind, hat unlängst an der Kirche eine mehrsprachige Informationstafel aufstellen lassen. Der Verein bemüht sich seit Jahren darum, in der Kirchenruine eine Informationsstätte für die ehemaligen deutschen Bewohner der Dobrudscha zu schaffen.

© Tobias Weger

Neben der Kirche steht die noch heute betriebene Schule von Malcoci – die 1879 errichtete staatliche rumänische Schule. Auf der anderen Seite der Kirche ist noch die ehemalige katholische Pfarrschule erhalten.

© Tobias Weger

Neben der Kirche steht die noch heute betriebene Schule von Malcoci – die 1879 errichtete staatliche rumänische Schule. Auf der anderen Seite der Kirche ist noch die ehemalige katholische Pfarrschule erhalten.

© Tobias Weger

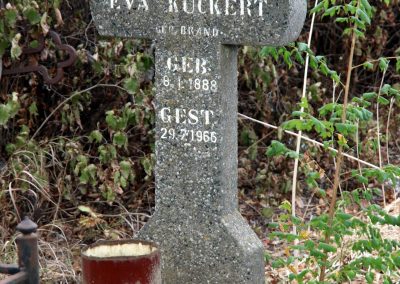

In Malcoci weigerten sich etwa zehn Prozent der deutschen Dorfbewohner, sich an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ des Herbstes 1940 zu beteiligen. Sie blieben vor Ort, erlebten kommunistische Repressionen und wurden auf dem alten Dorffriedhof bestattet. Dies erklärt, weshalb sich dort neben älteren noch bis in die 1990er-Jahre deutsch beschriftete Grabsteine befinden.

© Tobias Weger

In Malcoci weigerten sich etwa zehn Prozent der deutschen Dorfbewohner, sich an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ des Herbstes 1940 zu beteiligen. Sie blieben vor Ort, erlebten kommunistische Repressionen und wurden auf dem alten Dorffriedhof bestattet. Dies erklärt, weshalb sich dort neben älteren noch bis in die 1990er-Jahre deutsch beschriftete Grabsteine befinden.

© Tobias Weger

In Malcoci weigerten sich etwa zehn Prozent der deutschen Dorfbewohner, sich an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ des Herbstes 1940 zu beteiligen. Sie blieben vor Ort, erlebten kommunistische Repressionen und wurden auf dem alten Dorffriedhof bestattet. Dies erklärt, weshalb sich dort neben älteren noch bis in die 1990er-Jahre deutsch beschriftete Grabsteine befinden.

© Tobias Weger

In Malcoci weigerten sich etwa zehn Prozent der deutschen Dorfbewohner, sich an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ des Herbstes 1940 zu beteiligen. Sie blieben vor Ort, erlebten kommunistische Repressionen und wurden auf dem alten Dorffriedhof bestattet. Dies erklärt, weshalb sich dort neben älteren noch bis in die 1990er-Jahre deutsch beschriftete Grabsteine befinden.

© Tobias Weger

In Malcoci weigerten sich etwa zehn Prozent der deutschen Dorfbewohner, sich an der nationalsozialistischen „Umsiedlung“ des Herbstes 1940 zu beteiligen. Sie blieben vor Ort, erlebten kommunistische Repressionen und wurden auf dem alten Dorffriedhof bestattet. Dies erklärt, weshalb sich dort neben älteren noch bis in die 1990er-Jahre deutsch beschriftete Grabsteine befinden.

© Tobias Weger

Eine dreieinhalbstündige Schifffahrt brachte mich von Tulcea in die östlichste Stadt Rumäniens: Sulina. Sie liegt an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer und ist nur auf dem Wasserweg erreichbar. Eines der wichtigsten Gebäude der Stadt ist das ehemalige Palais der Europäischen Donaukommission, eines frühen supranationalen Zusammenschlusses, der die freie Schifffahrt auf der Donau garantierte. Auch der alte Leuchtturm wurde damals errichtet.

© Tobias Weger

Eine dreieinhalbstündige Schifffahrt brachte mich von Tulcea in die östlichste Stadt Rumäniens: Sulina. Sie liegt an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer und ist nur auf dem Wasserweg erreichbar. Eines der wichtigsten Gebäude der Stadt ist das ehemalige Palais der Europäischen Donaukommission, eines frühen supranationalen Zusammenschlusses, der die freie Schifffahrt auf der Donau garantierte. Auch der alte Leuchtturm wurde damals errichtet.

© Tobias Weger

Eine Spezialität des Donaudeltas ist eine „Ciorba de pește“, eine säuerliche Fischsuppe.

© Tobias Weger

Eine alte Schrägansicht von Sulina aus dem neu eingerichteten Informationszentrum zeigt im Vordergrund den Leuchtturm der Europäischen Donaukommission, hinten in der Mitte die katholische Kirche und rechts die orthodoxe Kathedrale St. Alexander und St. Nikolaus (rum. Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae). Sulina war eine multiethnische und multikulturelle Stadt an einer Schnittstelle zwischen West und Ost. Hier stiegen im 19. und frühen 20. Jahrhundert zentraleuropäische Orientreisende von den Donauschiffen der Österreichischen Donau-Dampfschifffahrts-Gesellschaft auf türkische Schiffe nach Konstantinopel (türk. Istanbul) um.

© Tobias Weger

Die kleine katholische Kirche St. Nikolaus (rum Biserica Sfântul Nicolae), die auch von den deutschen Bewohnern der Stadt frequentiert wurde. Die Gemeinde, zu der auch italienische und istrische Seeleute zählten, hatte häufig deutsche Pfarrer.

© Tobias Weger

Die Europäische Donaukommission legte einen internationalen Friedhof mit christlicher, muslimischer und jüdischer Abteilung an. Der Grabstein des jüdischen Bürgers Abraham Nisen (1847–1895) wurde in hebräischer, rumänischer und deutscher Sprache beschriftet.

© Tobias Weger

Wie eine Requisite aus einem skurrilen Film wirkt dieser alte Leichenwagen auf dem internationalen Friedhof von Sulina.

© Tobias Weger

Grabsteine englischer Seeleute, die im 19. Jahrhundert in der Donau oder im Schwarzen Meer ertranken. Seeleute hatten häufig nicht schwimmen gelernt.

© Tobias Weger

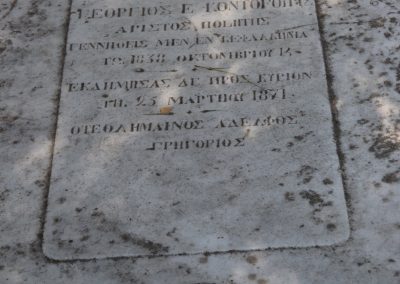

Das Friedhofspersonal erzählt auswärtigen Besuchern gerne die Mär, hier sei ein Pirat bestattet worden. In den Erläuterungen wird er geradezu zu einem Robin Hood des Donaudeltas stilisiert: „Er nahm den Reichen weg, was er an die Armen verteilte…“. In Wirklichkeit handelt es sich um das Grab des griechischen Kaufmanns Georgios E. Kontogouris (1838–1871). Totenkopf und gekreuzte Knochen sind eine Todessymbol, kein Zeichen für Piraterie.

© Tobias Weger

Die in Konstantinopel geborene moldauische Prinzessin Ecaterina Moruzi (1836–1893) fand ebenfalls in Sulina, wo sie verstarb, ihre letzte Ruhestätte.

© Tobias Weger

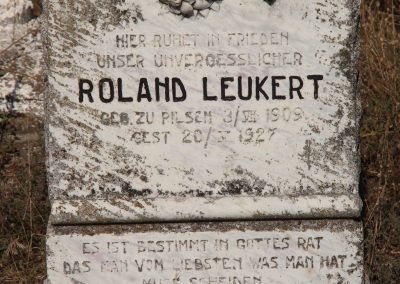

Aus dem böhmischen Pilsen (tsch. Plzeň) verschlug es Roland Leukert (1909–1927) nach Sulina.

© Tobias Weger

Die berühmte „Mila zero“ (Null-Meile), von der aus die Länge der Donau bis zu ihrer Quelle bei Donaueschingen gemessen wird – 2.857 Kilometer. Tatsächlich traf ich in Sulina einen Berliner, der innerhalb von 54 Tagen die Strecke von Donaueschingen bis Tulcea mit dem Fahrrad zurückgelegt hatte.

© Tobias Weger

Auf dem Weg von Tulcea nach Westen machte ich noch in dem Dorf Mircea Vodă halt, dem ehemaligen Alacap. Dort befand sich die allererste deutsche Ansiedlung, die jedoch nach wenigen Jahren aufgrund von Konflikten mit der ansässigen Bevölkerung wieder aufgegeben wurde.

© Tobias Weger

Auf dem Weg von Tulcea nach Westen machte ich noch in dem Dorf Mircea Vodă halt, dem ehemaligen Alacap. Dort befand sich die allererste deutsche Ansiedlung, die jedoch nach wenigen Jahren aufgrund von Konflikten mit der ansässigen Bevölkerung wieder aufgegeben wurde.

© Tobias Weger

Die Straße hin zur Donau dominiert das eindrucksvolle Măcin-Gebirge (rum. Munții Măcinului).

© Tobias Weger

Die Straße hin zur Donau dominiert das eindrucksvolle Măcin-Gebirge (rum. Munții Măcinului).

© Tobias Weger

Unterhalb der Stadt Brăila liegt in einer Senke das Dorf Băldovinești, bis 1940 auch als „Jacobsonthal“ bekannt. Gegen den Rat des Gouverneurs Arnold Jacobson, nach dem der schließlich Ort benannt wurde, ließen sich dort in den 1840er-Jahren deutsche Siedler aus Bessarabien nieder. Häufig hatte der Ort, der eigentlich schon in der Walachei liegt, unter schweren Hochwassern der Donau zu leiden. 1940 schlossen sich die Dorfbewohner ausnahmslos der Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha an.

© Tobias Weger

Unterhalb der Stadt Brăila liegt in einer Senke das Dorf Băldovinești, bis 1940 auch als „Jacobsonthal“ bekannt. Gegen den Rat des Gouverneurs Arnold Jacobson, nach dem der schließlich Ort benannt wurde, ließen sich dort in den 1840er-Jahren deutsche Siedler aus Bessarabien nieder. Häufig hatte der Ort, der eigentlich schon in der Walachei liegt, unter schweren Hochwassern der Donau zu leiden. 1940 schlossen sich die Dorfbewohner ausnahmslos der Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha an.

© Tobias Weger

Projektbezogene Veranstaltungen

- Vortrag Jenseits des großen Stroms. Die Dobrudscha in Reiseführern, Reiseberichten und Landesbeschreibungen des 19./20. Jahrhunderts. Projektionen – Wahrnehmungen – Stereotypen auf der Tagung „Toposforschung […] im Lichte der U-topie“ an der Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ in Jassy/Iasi, 20.–25.9.2016

- Vortrag Muslims and Christians in a Contested Area. Dobrudja, 1877–2017 im Rahmen des Panels „Beyond Nationalism: Religion, Migration, and Hybridity in Southeastern Europe“ auf der der Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES), Chicago IL, 9.–12.11.2017

- Vorträge Grundlegendes zur Umsiedlungspolitik des Dritten Reiches, zur den Ansiedlungen während des Zweiten Weltkrieges in den eroberten Ostgebieten und zu Flucht und Vertreibung aus den Ansiedlungsgebieten Richtung Westen, Historischer Rückblick 1: Die Situation der Deutschen in Rumänien – besonders in der Dobrudscha – vor der Umsiedlung im Jahr 1940, Die Umsiedlung der Dobrudschadeutschen und ihre unterschiedlichen Wege in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945, Historischer Rückblick 2: Zwischen Ansiedlung und (Konzentrations-)Lagern – die unterschiedlichen Wege der Einbürgerungs-un-willigen, Auf verschlungenen Wegen zu einer „neuen Heimat“. Wo die überlebenden Dobrudschadeutschen sich – in der DDR bzw. der BRD – angesiedelt haben auf dem Seminar „Kalte Heimat. Umsiedlung, Flucht und Heimat finden“, organisiert vom Bessarabiendeutschen Verein e. V., Stuttgart, und dem Haus am Maiberg, Heppenheim, im Konrad-Martin-Haus in Bad Kösen, 15.–17.3.2019 (Tagungsbericht von Martin Seitz, Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins, Juni 2019, S. 16f.)

- Vortrag A European Borderland. The Multiethnic Region of Dobrudja/Dobrogea am Department of History der University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, 6.11.2019 (Ankündigung)

- Vortrag Von Oberschlesien und Böhmen über Rom in die rumänische Dobrudscha. Exemplarische Priesterbiographien auf der Tagung „Zwischen Kronen und Imperien. Die zentraleuropäischen Priesterkollegien in Rom vom Risorgimento bis zum Zweiten Weltkrieg“, organisiert vom Päpstlichen Institut Santa Maria dell’Anima, de, Römischen Institut der Görres-Gesellschaft, dem IKGS und der Universität Wien, Rom/Città del Vaticano, 22.–24.1.2020 (Tagungsbericht von Theresa Gillinger, H-Soz-Kult, 30.4.2020)

- Vorträge Grundlegendes zur Umsiedlungspolitik des Dritten Reiches, zur den Ansiedlungen während des Zweiten Weltkrieges in den eroberten Ostgebieten und zu Flucht und Vertreibung aus den Ansiedlungsgebieten Richtung Westen – sowohl in die DDR als auch in die Bundesrepublik, Historischer Rückblick 1: Die Situation der Deutschen in Rumänien – besonders in der Dobrudscha – vor der Umsiedlung im Jahr 1940, Die Umsiedlung der Deutschen und ihre unterschiedlichen Wege in den Kriegsjahren von 1940 bis 1945, Historischer Rückblick 2: Lagerleben nach 1945 bis zur Auswanderung nach Übersee (u. a. Canada, USA, Argentinien), Neue Ergebnisse zur Umsiedlung und Ansiedlung im und nach dem Zweiten Weltkrieg aus US-amerikanischen und rumänischen Bibliotheken und Archiven auf dem Seminar „Flucht und Integration im Vergleich. Die Dobrudschadeutschen einst und die Migrationsbewegungen heute“, organisiert vom Bessarabiendeutschen Verein e. V., Stuttgart, und dem Haus am Maiberg, Heppenheim, im Tagungszentrum Schmerlenbach, 30.7.–1.8.2021 (Tagungsbericht von Heinz-Jürgen Oertel, Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins, September 2021, S. 10f.)

- Vorträge Grundzüge der dobrudschadeutschen Geschichte bis 1945 einschließlich der Flucht aus den Ansiedlungsgebieten im Osten bis zur Ankunft in den Besatzungszonen, Historische und geografische Verbindungen zwischen Dobrudscha und Ukraine, Der Krieg in der Ukraine – Meinungen und Fragen, Historischer Rückblick: Verschlungene Wege in eine neue „Heimat“. Wo die überlebenden Dobrudschadeutschen sich in der späteren SBZ/DDR angesiedelt haben, Zwischen Integration und Überwachung. Die Vertriebenenpolitik der SBZ/DDR ab 1949 und die Rolle der Staatssicherheit, Integration im Vergleich zwischen den verschiedenen Gruppen im Vergleich zwischen DDR und BRD auf dem Seminar „Flucht und Integration im Vergleich. Die Dobrudschadeutschen in dern DDR und der BRD von 1949 bis heute“, organisiert vom Bessarabiendeutschen Verein e. V., Stuttgart, und dem Haus am Maiberg, Heppenheim, im Marthahaus, Halle (Saale), 22.–24.4.2022 (Tagungsbericht von Berd Sterzelmaier, Mitteilungsblatt des Bessarabiendeutschen Vereins, Juni 2022, S. 10–12)

- Vortrag Ein nicht eingelöstes Versprechen – die Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha 1940 und ihre Folgen auf der Tagung „Versprechen als kulturelle Konfigurationen in politischen Kontexten. Zur Konturierung eines Konzepts“, organisiert vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV), Dresden, und dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE), Oldenburg, im Stadtarchiv Dresden vom 4.–6. Mai 2022 (Tagungsbericht von Frauke Geyken, H-Soz-Kult, 27.6.2022)

- Vortrag Zwischen Imperien, Staaten, Ethnien und Religionen. Die Dobrudscha als Grenzraum im 19. Jahrhundert auf der Wissenschaftlichen Tagung „Die bayerisch-tschechische Grenze als Innovationsraum im ‚langen‘ 19. Jahrhundert“, organisiert von der Universität Passau in der Bayerischen Repräsentanz in Prag, 27.5.2022

- Vortrag Halbmond und Kreuz. Politik und Alltag in der Dobrudscha im Rahmen Mittwochsakademie „Rumänien“ der Volkshochschule Freudenstadt, 6.7.2022

- Vortrag Postimperiale Kolonialimaginationen. Die Dobrudscha in der Außensicht deutschsprachiger Literaten und Publizisten der Zwischenkriegszeit im Rahmen der Sektion „Deutschsprachige Literatur in und aus Ostmittel- und Südosteuropa. Das neue Fremde/Eigene. Deutschsprachige literarische Felder und Akteure in Ostmittel- und Südosteuropa im postimperialen Kontext“ und Plenarvortrag Kriege, Krankheiten, Katastrophen, Kulturkontakte. Die Dobrudscha als multikulturelle Region im 19. und frühen 20. Jahrhundert auf dem 12. Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR), Constanța, 2.–6.9.2022 (Ankündigung |Fernsehbericht der deutschsprachigen Sendung „Akzente“ im Rumänischen Fernsehen (TVR1), 3.11.2022)

- Vortrag Auswirkungen der rumänischen Agrarreform von 1921 auf die ländlichen deutschen Kolonisten in der Dobrudscha und ihre Nachbarn auf der Tagung „Agrarreform in Rumänien im regionalen und internationalen Vergleich in der Zwischenkriegszeit (1918-1938)“, organisiert vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. (AKSL) im Institut für Geisteswissenschaften, Hermannstadt/Sibiu, 8./9.9.2022 (Ankündigung)

- Vorträge Grundzüge der dobrudschadeutschen Geschichte von 1840 bis zur Flucht aus den Ansiedlungsgebieten im Osten (1944/45), Historischer Rückblick: Die Ansiedlung in den besetzten Gebieten im Kontext der NS-Volkstumspolitik, Berichte von Zeitzeugen aus den Ansiedlungsgebieten auf der Tagung „Leben in fremden Gebieten. Schicksale der Dobrudschadeutschen im Zweiten Weltkrieg am Beispiel des Warthegaus, des Generalgouvernements und von Böhmen und Mähren“, organisiert vom Bessarabiendeutschen Verein e. V., Stuttgart, und dem Erbacher Hof, Mainz, in der Katholischen Akademie Stuttgart-Hohenheim, 5.–7.5.2023

Projektbezogene Veröffentlichungen von Tobias Weger

- Jenseits des großen Stroms. Die Dobrudscha in Reiseführern, Reiseberichten und Landesbeschreibungen des 19./20. Jahrhunderts. Projektionen – Wahrnehmungen – Stereotypen. In: Andrei Corbea-Hoişie, Ion Lihaciu (Hgg.): Toposforschung im Lichte der U-topie. Literarische Erörterungen in/aus MittelOsteuropa. Iaşi, Konstanz 2018 (Verlagsankündigung).

- Archiv- und Sammlungsbestände zur Kultur und Geschichte der Deutschen in bzw. aus der Dobrudscha. In: Spiegelungen13 (2018) H. 2, S. 55–62.

- Religiöse Narrative bei den Deutschen aus der Dobrudscha 1940–1950. In: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte114 (2020), S. 345–358 (Volltext online).

- Das Eigene und das Fremde in Periodika der Deutschen aus der Dobrudscha 1949–2000. In: Jahrbuch Kulturelle Kontakte des östlichen Europa61 (2020), S. 65–83 (Ankündigung).

- Zwischen Fortbestand, Verfall und Umwidmung. Was geschah mit den Gotteshäusern in der rumänischen und bulgarischen Dobrudscha nach den demografischen und politischen Umbrüchen des 20. Jahrhunderts? In: Kirchliche Zeitgeschichte/Contemporary Church History 34 (2021) H. 1, S. 35–51. (Verlagsankündigung).

- Grenzen und Grenzüberschreitungen in der Dobrudscha. Konfessionen oder Religionen? In: zwischengrenzen, 2022 (Volltextonline)

- Die Baptisten in und aus der Dobrudscha. Eine lokale und eine globale Verflechtungsgeschichte. In: Sabine Hübner, Kim Strübind (Hgg.): Entgrenzungen. Festschrift zum 60. Geburtstag von Andrea Strübind. Berlin 2023, S. 97–122 (Verlagsankündigung).

- Rumänischer Orient, russländische Peripherie? Ethnische Ansichtskarten aus der Dobrudscha und aus Bessarabien um 1900. In: Vincent Hoyer, Maren Röger (Hgg.): Völker verkaufen. Politik und Ökonomie der Postkartenproduktion im östlichen Europa um 1900. Dresden 2023, S. 215–229 [im Druck].

- Ein nicht eingelöstes Versprechen. Die Umsiedlung der Deutschen aus der Dobrudscha 1940 und ihre Folgen. In: Cornelia Eisler, Katharina Schuchardt (Hgg.): Versprechen als kulturelle Konfigurationen in politischen Kontexten. Interdisziplinäre Zugänge und Perspektiven. Dresden 2023, S. 147-165 (Volltext online).

- Borders, Demography, Politics and Pragmatism. The Case of Dobrudja/Dobrogea/Dobrudza since 1878. In: Georg Grote, Andrea Carlà (Hgg.): Changing Borders and Challenging Belonging. Policy Change and Private Experience. Frankfurt am Main 2023 [im Druck].

- Bessarabien und Dobrudscha. In: Die Deutschen in Rumänien. Kompendium zur Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheit. Hg. vom Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien. Hermannstadt/Sibiu 2023 [im Druck].