Call for Papers | Internationale Tagung: Von der „Selbsthilfe“ zur Fremdsteuerung

Von der „Selbsthilfe“ zur Fremdsteuerung

Zur politischen Geschichte der Deutschen in Rumänien 1933–1938

Veranstalter: Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS); Institut für die Erforschung nationaler Minderheiten/Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN), Cluj-Napoca/Klausenburg; Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg und Sibiu/Hermannstadt (AKSL)

Datum: 25.−26. September 2019

Ort: ISPMN Cluj-Napoca (Karte)

Die geplante Tagung setzt sich zum Ziel, die für die zentraleuropäische und südosteuropäische Geschichte entscheidende Phase zwischen der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und der Gleichschaltung der deutschen Kin Groups in Europa am Beispiel der Deutschen in Rumänien zu untersuchen. Im Mittelpunkt stehen dabei Transferprozesse und Wechselwirkungen auf und zwischen regionaler, staatlicher und internationaler Ebene, die zur völligen Fremdbestimmung der deutschen Minderheit in Rumänien führten.

Infolge der vom Ersten Weltkrieg ausgelösten imperialen Transformationen ist „Großrumänien“ entstanden, als dem kleinen Königreich an der unteren Donau die multikulturell geprägten Regionen Bessarabien, Bukowina, Siebenbürgen, Banat und Partium angegliedert wurden. Es handelte sich dabei, wie in jüngster Zeit der Historiker Pieter Judson festgestellt hat, um einen postimperialen Nationalitätenstaat, dessen alte wie neue politische Elite sich jedoch nicht vom Konzept des einheitlichen Nationalstaates löste. Im Rahmen des institutionellen und mentalen Vereinigungsprozesses, den die in den Friedensverträgen von Paris 1919/1920 international bestätigten territorialen Angliederungen erforderlich machten, mussten sich auch die nationalen und konfessionellen Minderheiten im neuen „Vaterland“ Rumänien umorientieren: insbesondere die jüdischen und deutschen Gruppen, aber auch die ungarischen und weitere (im ethnischen Sinne) „nicht-rumänische“ Bevölkerungsteile, wiesen einen relativ hohen Grad an ethno-regionaler, konfessioneller und teils auch sprachlicher Disparität auf. Das erste Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg war darum von Versuchen geprägt, diese Gruppen in ethnonationalen Dachorganisationen zu einen und auf diese Weise überkommene Privilegien zu verteidigen bzw. Minderheitenrechte einzufordern, wie sie im Minderheitenschutzvertrag von 1919 vorgesehen waren. Die teils empfundene, teils tatsächliche Behandlung als „Bürger zweiter Klasse“ verstärkte bei den deutschen Bevölkerungsteilen die bereits seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts existierende Tendenz einer Hinwendung zum „Mutterland“ Deutschland. Umgekehrt stieg auch die politische und finanzielle Unterstützung seitens der Regierungen und Nichtregierungsorganisationen des Deutschen Reiches.

Mit der Machtübernahme der NSDAP in Deutschland und dem Ende der auch aus minderheitenpolitischer Sicht enttäuschenden Phase national-bäuerlicher Regierungen in Rumänien im Jahr 1933 bekam die Minderheitenpolitik eine völlig neue Dynamik. Diese beeinflusste einerseits das Verhältnis zwischen dem rumänischen Staat und seinen zur deutschen Minderheit gehörenden Staatsbürgern. Andererseits wurde innerhalb der deutschen Bevölkerungsgruppen in Rumänien die nach außen hin praktizierte, traditionelle politische Einigkeit massiv erschüttert. Die bereits seit den Zwanzigerjahren aktive, im siebenbürgisch-sächsischen Milieu gegründete „Selbsthilfebewegung“ erwies sich als Motor politischer und gesellschaftlicher Radikalisierungstendenzen, die auf eine Übernahme und Modifizierung nationalsozialistischer Ideologie und Praxis abzielten. Konfessionell und regional geprägte Lebenswelten der Deutschen in Rumänien wurden zunehmend von „völkischen“ Ideen überlagert und eingenommen. Wichtige Faktoren dieser innerhalb der Minderheit durchaus umstrittenen Entwicklung stellten die Versuche einer ideologischen Unterwanderung der Kirchen seit 1933, die Verabschiedung eines Volksprogramms 1935 sowie die zunehmende Infragestellung der traditionellen politischen Instanzen und Praktiken bei den deutschen Gruppen dar.

Auf gesamtstaatlicher Ebene zeigte die voranschreitende Aushöhlung der ohnehin schwach ausgeprägten demokratischen Strukturen ihre Wirkung. Außenpolitisch stellte der Paradigmenwechsel des „Deutschen Reiches“ von relativer Zurückhaltung hin zu einer von der Volksdeutschen Mittelstelle und der SS gesteuerten, proaktiven „Volksgruppenpolitik“ in Rumänien eine Zäsur dar. Die im Verhältnis zu anderen Minderheiten bevorzugte Behandlung der Deutschen in Rumänien, insbesondere nach Etablierung der Königsdiktatur im Jahr 1938, wurde vom guten bilaterale Verhältnis zwischen Kin State Deutschland und Host State Rumänien begünstigt, das auf gegenseitigen geopolitischen Interessen basierte. Diese Entwicklung fand in der Anerkennung der „Deutschen Volksgruppe in Rumänien“ als juristische Person des öffentlichen Rechts im Jahr 1940 ihren Höhepunkt.

Vorschläge für Beiträge sollen sich an den folgenden Forschungsfragen orientieren:

Wie haben die Folgen des Ersten Weltkriegs (Agrarreform, Währungsreform, Enteignung der Nationsuniversität etc.) und die Weltwirtschaftskrise die politische Radikalisierung in den Dreißigerjahren beeinflusst und welche weiteren Faktoren begünstigten diese Entwicklung? Welche Rolle spielten kirchliche Akteure sowie die Verflechtung von kirchlichen Institutionen mit politischer Repräsentanz einerseits und die Träger unterschiedlicher Formen der Jugendbewegung andererseits in diesem Prozess? Welche wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten prägten diese Phase? In welcher Form artikulierte sich Widerstand gegen die Radikalisierungstendenzen?

Wie verorteten sich die Deutschen in Bessarabien, der Dobrudscha, der Bukowina und dem „Altreich“ im Verhältnis zu den „großen“ Gruppen aus dem Banat und insbesondere aus Siebenbürgen, von wo aus die „rumäniendeutsche“ Politik traditionell dominiert wurde? Welche neuen Allianzen und/oder Frontstellungen entstanden zwischen der deutschen Minderheit und anderen politischen Akteuren in Rumänien? Welche internationalen Beziehungen (Völkerbund, Europäische Nationalitätenkongress, internationale Kirchenorganisationen etc.) hemmten oder förderten diese Entwicklungen?

Wie wurden „reichsdeutsche“ bzw. nationalsozialistische Ideologien, Institutionen und Praktiken auf regionaler und landesweiter Ebene übernommen und für die spezifischen Verhältnisse in Rumänien adaptiert? Wie versuchten die verschiedenen politischen Fraktionen innerhalb der deutschen Gruppen in Rumänien das „Dritte Reich“ und die internationale Politik für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren? Wie war in diesem Kontext das Verhältnis zwischen Selbstorganisation der Minderheitengruppen und dem äußeren Einfluss von „Volkstumsorganisationen“ aus dem Deutschen Reich bzw. aus Österreich? Welche Rolle übernahmen deutsche Intellektuelle aus Rumänien, die im Reich lebten und führende Positionen hatten? Wie schlug sich dieser politisch-ideologische Wandel in Kirchen, Kultur und Literatur nieder?

Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch, gute passive Deutschkenntnisse erforderlich.

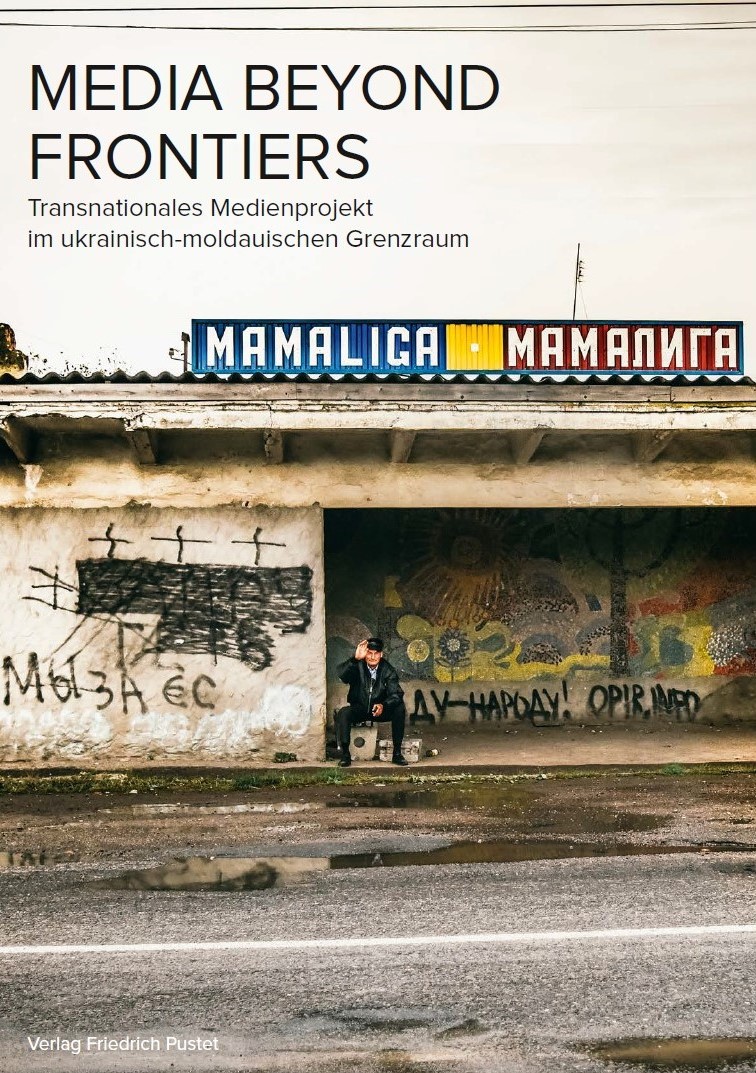

Eine Auswahl der Beiträge wird in einem Themenband der Reihe „Veröffentlichungen des IKGS“, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, sowie in rumänischer Übersetzung in der Schriftenreihe des ISPMN erscheinen.

Schicken Sie bitte Ihren Vortragstitel mit Abstract (bis zu 350 Wörter), einen kurzen Lebenslauf und Ihre Kontaktdaten bis 15. April 2019 als PDF an ikgs@ikgs.de.

CfP als PDF-Datei.

In Boston, Massachussetts (USA), fand vom 6. bis 9. Dezember die 50. Jahrestagung der ASEEES (Association for Slavic, Eastern European and Eurasian Studies) statt. Das IKGS war dort mit seinem Mitarbeiter Tobias Weger präsent. Die ASEEES-Tagungen können ohne Übertreibung als eine Art Weltkongress der Osteuropaforschung bezeichnet werden. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Befassung mit Russland und dem postsowjetischen Raum, aber auch Zentral- und Südosteuropa sind thematisch stark vertreten. Neben einer Vielzahl von Panels zu historischen, kulturwissenschaftlichen, literaturhistorischen und politikwissenschaftlichen Themen bieten die ASEEES Conventions die Möglichkeit, andere Wissenschaftler/innen und neuere Arbeiten kennenzulernen.

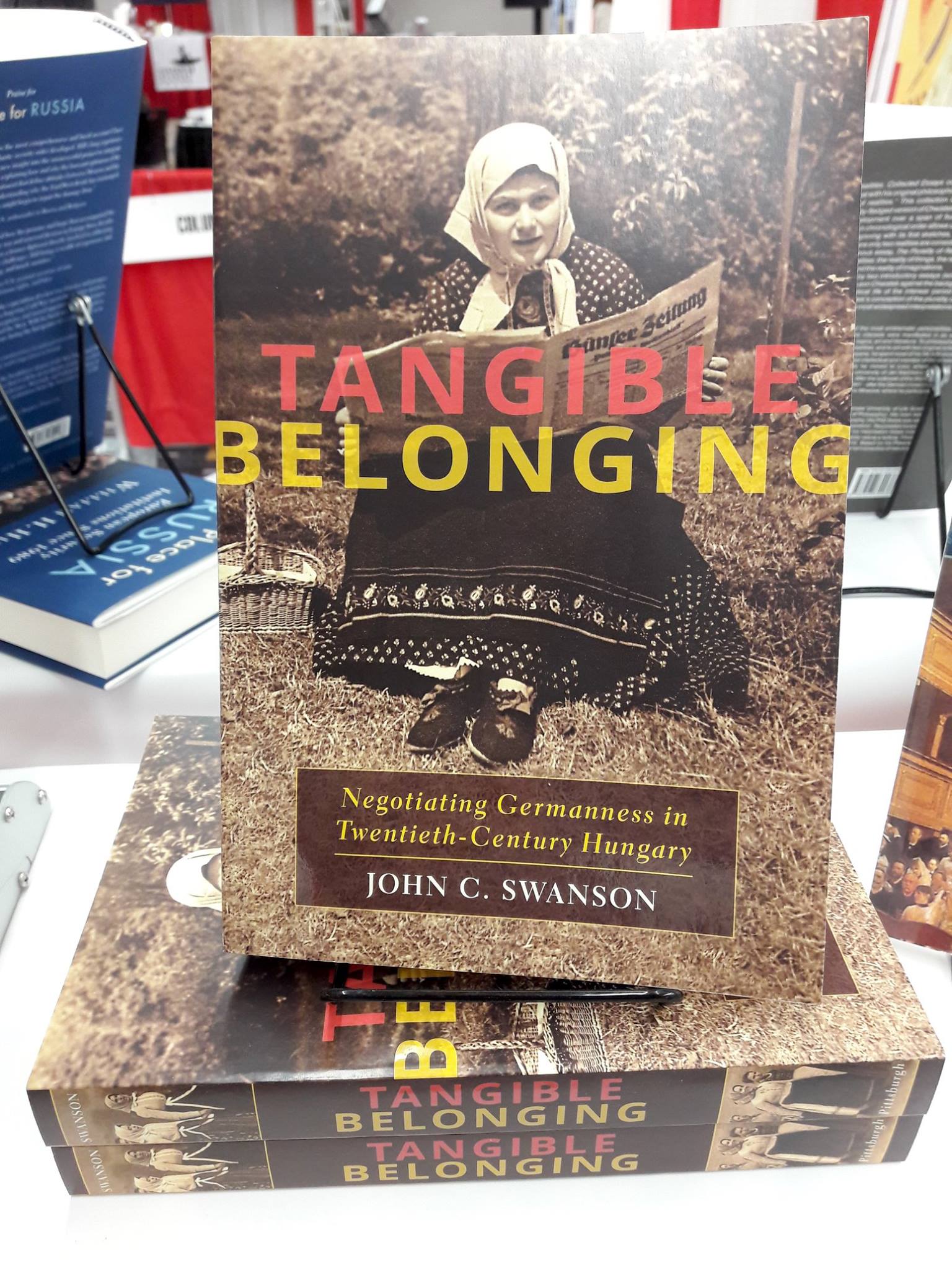

In Boston, Massachussetts (USA), fand vom 6. bis 9. Dezember die 50. Jahrestagung der ASEEES (Association for Slavic, Eastern European and Eurasian Studies) statt. Das IKGS war dort mit seinem Mitarbeiter Tobias Weger präsent. Die ASEEES-Tagungen können ohne Übertreibung als eine Art Weltkongress der Osteuropaforschung bezeichnet werden. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Befassung mit Russland und dem postsowjetischen Raum, aber auch Zentral- und Südosteuropa sind thematisch stark vertreten. Neben einer Vielzahl von Panels zu historischen, kulturwissenschaftlichen, literaturhistorischen und politikwissenschaftlichen Themen bieten die ASEEES Conventions die Möglichkeit, andere Wissenschaftler/innen und neuere Arbeiten kennenzulernen. Der Historiker John C. Swanson (University of Tennessee) hat sich in seinem Buch „Tangible Belongings. Negotiating Germanness in Twentieth‐Century Hungary. Pittsburgh 2017“, mit Identitätsfragen der Deutschen in Ungarn auseinandergesetzt. Für dieses Buch erhielt er jetzt in Boston den renommierten „Barbara Jelavich Book Prize“, den die ASEEES in Erinnerung an die Südosteuropahistorikerin Barbara Jelavich (1923–1995) vergibt. Eine deutsche Übersetzung dieses Standardwerks befindet sich gerade in Arbeit und wird voraussichtlich 2019 in der Buchreihe des IKGS erscheinen.

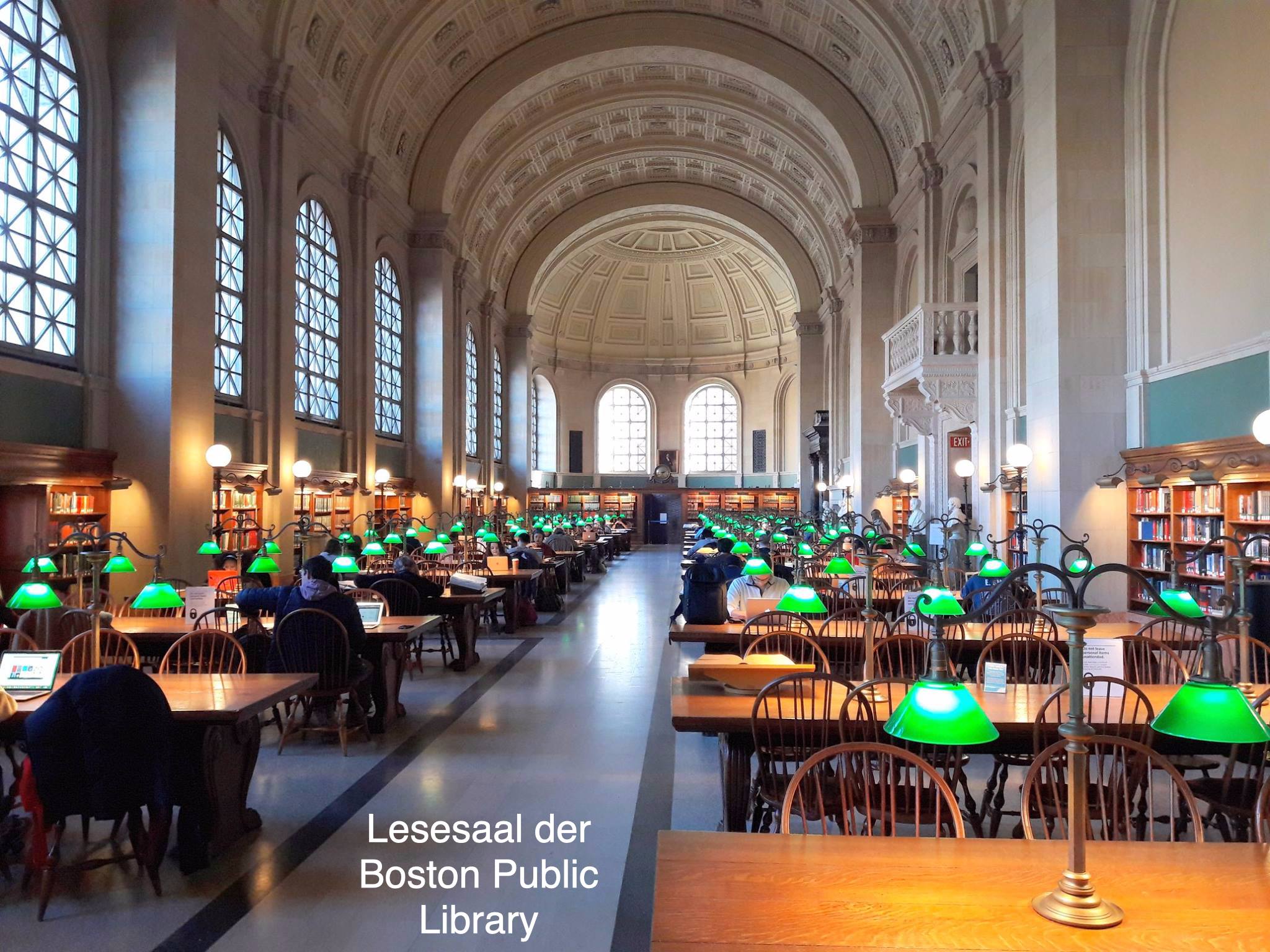

Der Historiker John C. Swanson (University of Tennessee) hat sich in seinem Buch „Tangible Belongings. Negotiating Germanness in Twentieth‐Century Hungary. Pittsburgh 2017“, mit Identitätsfragen der Deutschen in Ungarn auseinandergesetzt. Für dieses Buch erhielt er jetzt in Boston den renommierten „Barbara Jelavich Book Prize“, den die ASEEES in Erinnerung an die Südosteuropahistorikerin Barbara Jelavich (1923–1995) vergibt. Eine deutsche Übersetzung dieses Standardwerks befindet sich gerade in Arbeit und wird voraussichtlich 2019 in der Buchreihe des IKGS erscheinen. Während seines Aufenthalts konnte Tobias Weger auch einige Tage in der Boston Public Library, der zweitgrößten Kommunalbibliothek der USA, zu seinem aktuellen Forschungsprojekt zur Geschichte der Deutschen in bzw. aus der Dobrudscha recherchieren. Zwischen 1880 und 1914 wanderten viele Deutsche aus dem Donau-Schwarzmeer-Gebiet in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. nach Kanada aus. Über intensive wechselseitige Korrespondenzen und regelmäßige Reportagen blieben sie über den Atlantik hinweg mit den in der Dobrudscha verbliebenen Angehörigen und Nachbarn in Beziehung. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden erneut Deutsche aus der Dobrudscha in Nordamerika eine neue Heimat.

Während seines Aufenthalts konnte Tobias Weger auch einige Tage in der Boston Public Library, der zweitgrößten Kommunalbibliothek der USA, zu seinem aktuellen Forschungsprojekt zur Geschichte der Deutschen in bzw. aus der Dobrudscha recherchieren. Zwischen 1880 und 1914 wanderten viele Deutsche aus dem Donau-Schwarzmeer-Gebiet in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. nach Kanada aus. Über intensive wechselseitige Korrespondenzen und regelmäßige Reportagen blieben sie über den Atlantik hinweg mit den in der Dobrudscha verbliebenen Angehörigen und Nachbarn in Beziehung. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden erneut Deutsche aus der Dobrudscha in Nordamerika eine neue Heimat.